Promover El Desarrollo Económico Y La Sostenibilidad Medioambiental en Las Regiones Amazónicas De Colombia

Este proyecto pretende generar un nuevo modelo de prosperidad económica en la Amazonia colombiana que no sacrifique la selva.

DURACIÓN DEL PROYECTO

Septiembre de 2021 a Febrero de 2023

Financiado Por

Fundación Gordon and Betty Moore

¿La prosperidad económica de la Amazonia colombiana exige sacrificar el bosque? Este proyecto presenta conclusiones disruptivas al discurso dominante sobre una aparente disyuntiva entre conservacionismo y desarrollo e identifica vías que promuevan el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental conjuntamente. Al combinar los métodos pioneros del Growth Lab con la experiencia local de: los socios de la Fundación Moore, los actores locales y los responsables de la toma de decisiones nacionales, el proyecto produjo insumos de investigación basados en datos y opciones de políticas viables que fomentan la prosperidad económica sin afectar la selva en la Amazonía colombiana. La Amazonia colombiana se encuentra en un equilibrio en el que todos pierden: alta deforestación y bajo crecimiento económico. El reciente y alarmante aumento de la deforestación no ha sido acompañado por un mayor crecimiento económico. El modelo económico existente en la Amazonia – centrado en la extracción de recursos y la colonización agraria- no ha generado prosperidad para la población, mientras que, al mismo tiempo, ha perjudicado a la selva.

Más Acerca del Proyecto

Quizás la faceta menos valorada de la vida en cada una de las tres regiones amazónicas estudiadas, Caquetá, Guaviare y Putumayo, es que la mayoría de la población vive en zonas urbanas. Este es un hecho revelador de la geografía económica: inclusive en las partes remotas de la Amazonia, la población busca vivir en zonas densamente pobladas. Esto corrobora las conclusiones de nuestra investigación global de las últimas dos décadas, según las cuales la prosperidad es el resultado de un proceso de ampliación de capacidades productivas disponibles a nivel local para diversificar la producción y realizar actividades más complejas. El proyecto ofrece una investigación rigurosa y basada en datos sobre los sectores económicos con gran potencial para impulsar el crecimiento económico y las limitaciones vinculantes que impiden que estas oportunidades se materialicen.

Los motores de la deforestación y la prosperidad son distintos, porque se dan en lugares diferentes. La deforestación ocurre en la frontera agrícola, destruyendo una de las áreas más biodiversas y ecológicamente complejas del mundo a través de las actividades menos económicamente complejas, sobre todo la ganadería. Los motores económicos de la Amazonia, por su parte, son sus zonas urbanas, a menudo alejadas de la frontera agrícola y el borde el bosque. Las ciudades amazónicas ofrecen una mayor complejidad económica gracias a una gama más amplia de capacidades productivas y bienes públicos necesarios para actividades de mayores ingresos y que no impulsan la deforestación.

Este proyecto aporta insumos de política para acelerar el desarrollo de la región amazónica y generar prosperidad de manera sostenible. El proyecto incluye tres insumos para el diseño de políticas de desarrollo productivo en Caquetá, Guaviare y Putumayo:

Insumos y opciones de política para la Amazonia colombiana: Informe dirigido a abordar las limitaciones vinculantes y promover las distintas oportunidades productivas en Caquetá, Guaviare y Putumayo para lograr una mayor prosperidad sin sacrificar el bosque.

Informe de Complejidad Económica de la Amazonia Colombiana: Informe sobre el “saber-hacer” productivo existente y las oportunidades de diversificación de la economía para impulsar un crecimiento coherente con los servicios ambientales que prestan estas regiones.

Diagnóstico de Crecimiento de la Amazonia Colombiana: Informe sobre las restricciones vinculantes al crecimiento y la realización de oportunidades para la diversificación productiva en Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Diagnóstico Principal

La conclusión central del trabajo es que para lograr la prosperidad económica en la Amazonia colombiana no es necesario sacrificar el bosque. La deforestación en la Amazonia colombiana está impulsada por dos factores: la proximidad a las vías terciarias y el “riesgo moral” de los regímenes agrarios que generan expectativas de una posible formalización futura de la tierra, sin excluir casos de deforestación.

Más Información

La prosperidad compartida es más fácil de conseguir en las zonas urbanas que en la selva. La solución a la deforestación, al igual que la de crear prosperidad compartida, se basa en generar mejores oportunidades en las ciudades para atraer a más personas de las zonas rurales y reducir así la presión sobre la expansión de la frontera agrícola hacia la selva.

La baja prosperidad de la Amazonia colombiana se debe a la falta de ciudades prósperas. La creación de oportunidades en las ciudades amazónicas se ve limitada por una “trampa de conectividad”: la falta de conexiones de las ciudades por viarias primarias con el resto de Colombia restringe la complejidad económica de la Amazonia y, a su vez, la escasa complejidad de las ciudades limita la rentabilidad de las nuevas inversiones.

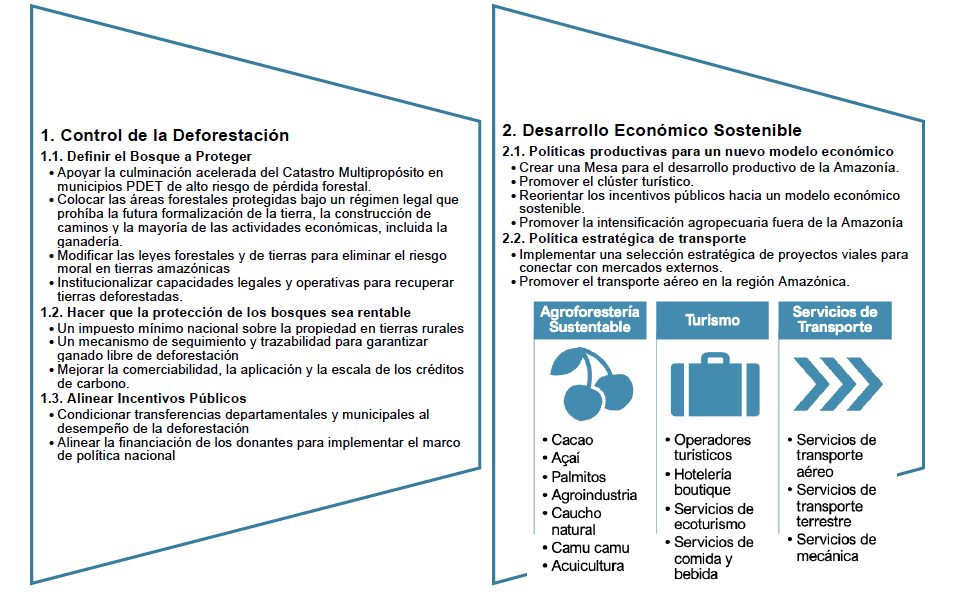

Alcanzar la prosperidad compartida en la Amazonia depende de la conectividad y las oportunidades en sus áreas urbanas. La estrategia debe ser territorial a través de oportunidades en tres geografías: (i) en las ciudades, a través de servicios turísticos, servicios de transporte, servicios profesionales y agroindustria; (ii) en las zonas rurales no boscosas, en cultivos más intensivos y agroforestería sostenible; y (iii) en las zonas boscosas, con base en el ecoturismo, los mercados de carbono para la reforestación y los servicios de protección forestal. Además, la Amazonia colombiana necesita una nueva ley de protección forestal basada en una premisa sencilla: definir el bosque que se desea proteger y someterlo a un régimen jurídico que elimine el riesgo moral prohibiendo la futura formalización y posesión de tierras.

Publicaciones

Video

En El Terreno en Colombia | 2022

Noticias

Miembros del Equipo